开屏热搜放大镜|云南菌子太会“整活”!见手青可乐5天卖7000瓶,咖啡加牛肝菌你敢尝吗?

嘿,大家好!

开屏热搜放大镜闪亮登场!

在这里,开屏新闻记者将落地热点新闻,深入挖掘热搜背后的新闻故事。每天5分钟,和开屏新闻一起一览昆滇爆款话题,开启精彩探索之旅!

今天是10月15日,截至11时,昆明热搜榜前五分别是:

1.云南人谁去动物园啊

2.坐着火车游云南环线列车又升级啦

3.云南见手青可乐5天售出7000瓶

4.云南一水电站人员落水失联超70小时

5.云南鲜切花出口值居全国首位

其中由春城晚报主持的话题#坐着火车游云南环线列车又升级啦#等热度也在持续攀升中。

见手青可乐5天卖7000瓶

咖啡加牛肝菌你敢尝吗?

10月15日11时,#云南见手青可乐5天售出7000瓶#的话题登上微博热搜第三,让云南菌子从餐桌美食跨界到饮品、烘焙等领域的创新产品再次走进大众视野。

当天,开屏新闻记者实地走访昆明多家线下门店与商超发现,除了微博热搜提到爆火的菌子可乐、牛肝菌奶茶、鸡枞月饼等菌子副产品也已渗透到日常消费场景,但不同品类、不同区域的市场反馈呈现出明显差异。

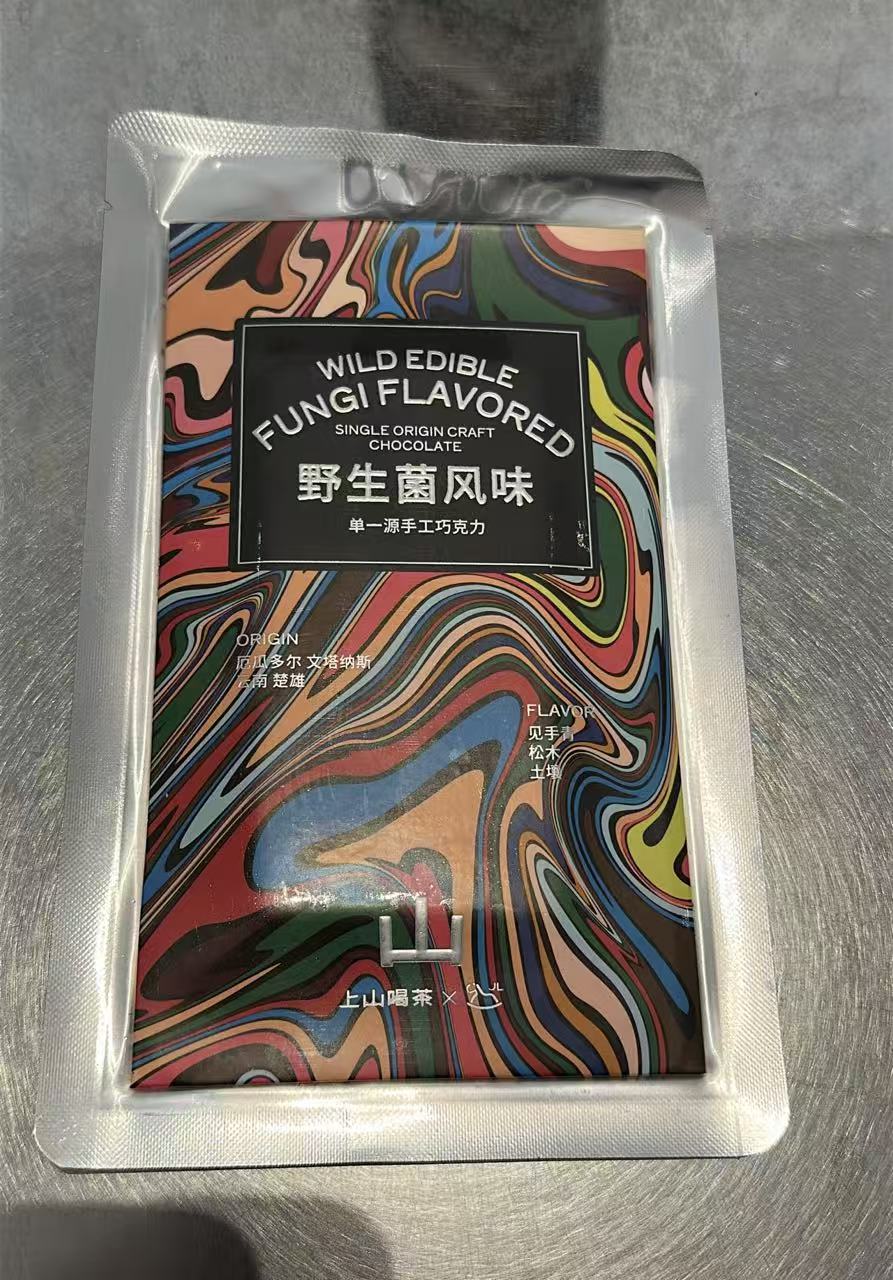

在昆明1903商圈的“上山喝茶”奶茶店,记者看到菜单上一款“牛肝菌奶盖熟普”格外显眼。据店员介绍,这款产品的核心特色是用自制牛肝菌酱打发奶盖,搭配底层的熟普洱奶茶,“有普洱茶的醇厚,又能尝到牛肝菌的咸香”。记者现场点单品尝发现,奶盖中的牛肝菌风味十分浓郁,入口能清晰分辨出菌子的独特香气,与奶茶的甜润形成巧妙平衡,但记者采访到现场品尝这款产品的市民邓女士,她认为奶盖咸味重,味道反而不平衡了。“这款产品推出后挺受欢迎的,尤其吸引想尝试新奇口味的年轻人,一天大概能卖出50杯。”店员表示。

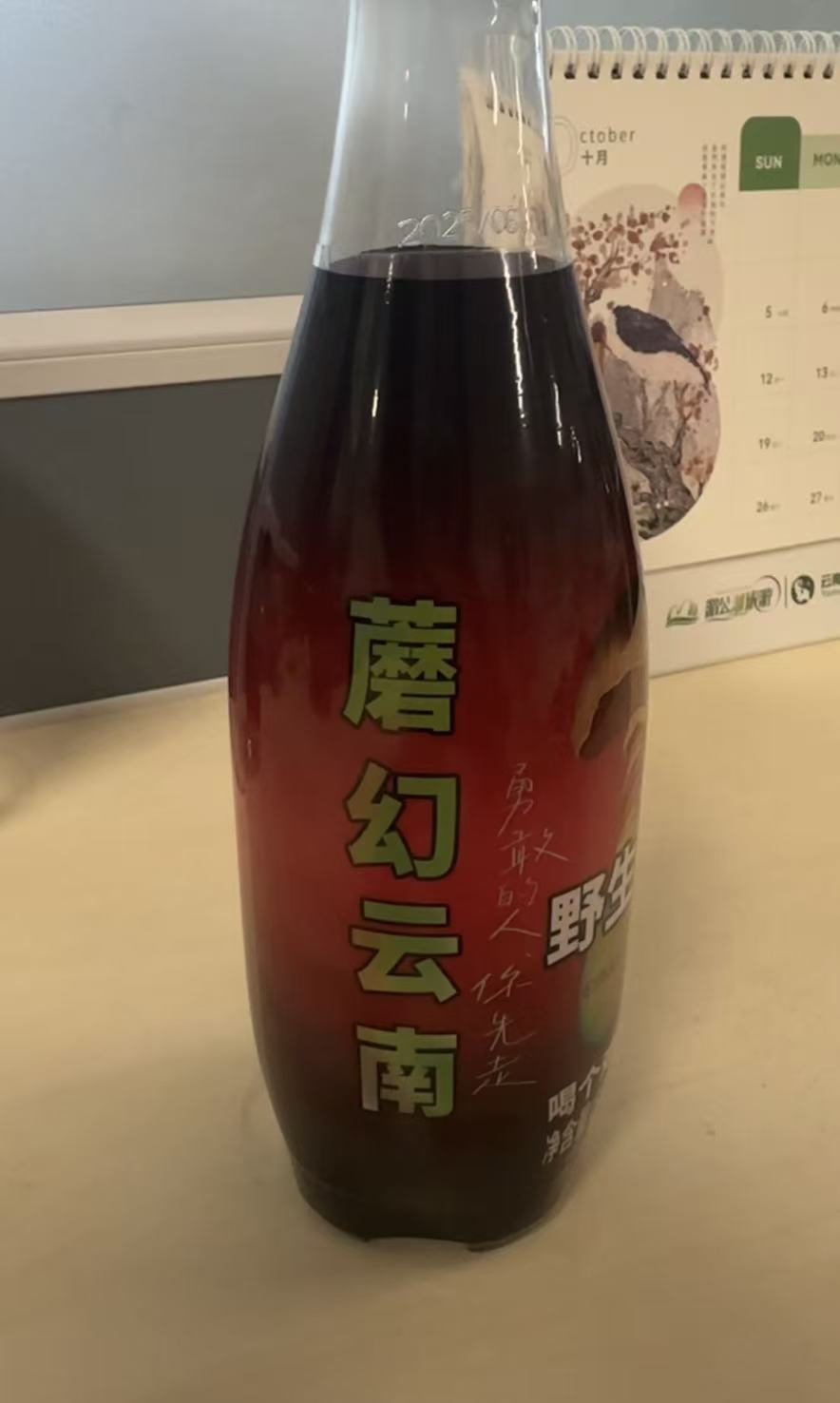

不只奶茶店,咖啡品牌也加入了菌子跨界的行列。记者在“四叶咖”门店看到,菜单上陈列着牛肝菌芝士美式、牛肝菌燕麦拿铁两款特色产品,工作人员介绍,这类产品是结合云南本地菌子资源推出的“地域限定款”,试图通过“咖啡+菌子”的新奇组合吸引消费者。记者在昆明多家大型商超走访时发现,此前登上热搜的见手青可乐并未出现在货架上。不过通过美团外卖搜索,倒是买到了一款“鸡枞口味可乐”。仔细查看配料表,这款饮料标注添加了“鸡枞菌萃取液”,但入口后,记者并未尝出明显的菌子风味。随后将饮料分发给多位市民试喝,大家的评价更是褒贬不一:有人皱着眉调侃“喝着像掺了菜汤的淡可乐,怪怪的”;也有人直言“闻着带点酱油味,咽下去反而有股类似止咳糖浆的药味,接受不了”;当然,也有少数人觉得“味道不算难喝,就是比起普通可乐,气泡感弱了不少,喝着不够爽”。

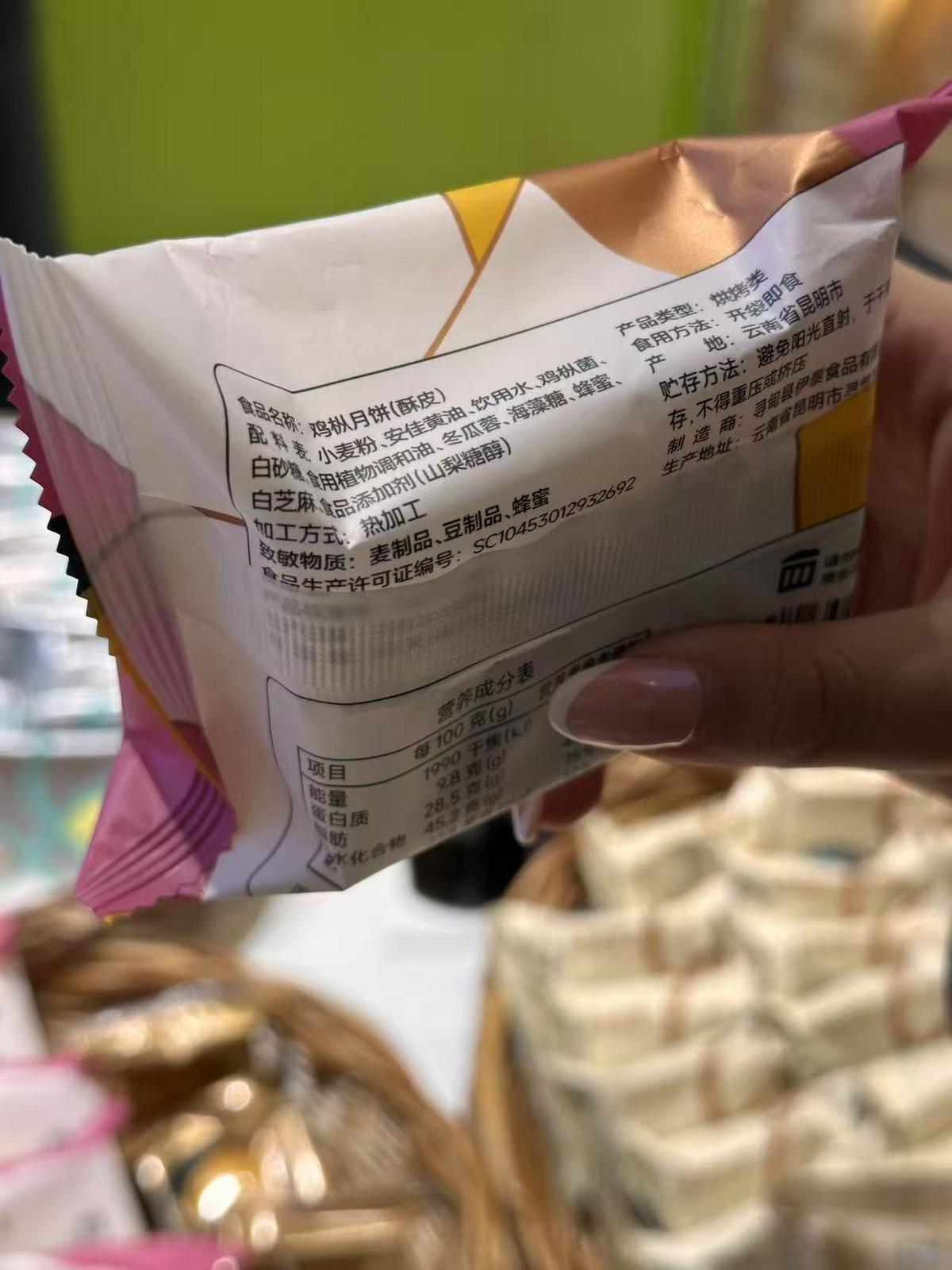

除了饮品,烘焙领域的菌子产品有不少。中秋节期间,位于昆明恒隆广场的滇小酥连锁烘焙店,鸡枞月饼、松茸月饼仍摆在显眼的陈列区,记者查看配料表发现,两款月饼的原料中均明确标注了“鸡枞”“松茸”成分,单价基本在10元~18元一个。

商超采购:生鲜菌子是主力,网红副产品“挑着进”

“云南作为菌子主产区,到了菌子季,商超的生鲜区肯定会大量上新鲜菌子和干货,这是消费者的刚需。”云南某超市采购商王女士在接受记者采访时表示,相较于新鲜菌子,超市对菌子副产品的采购会更“谨慎”。

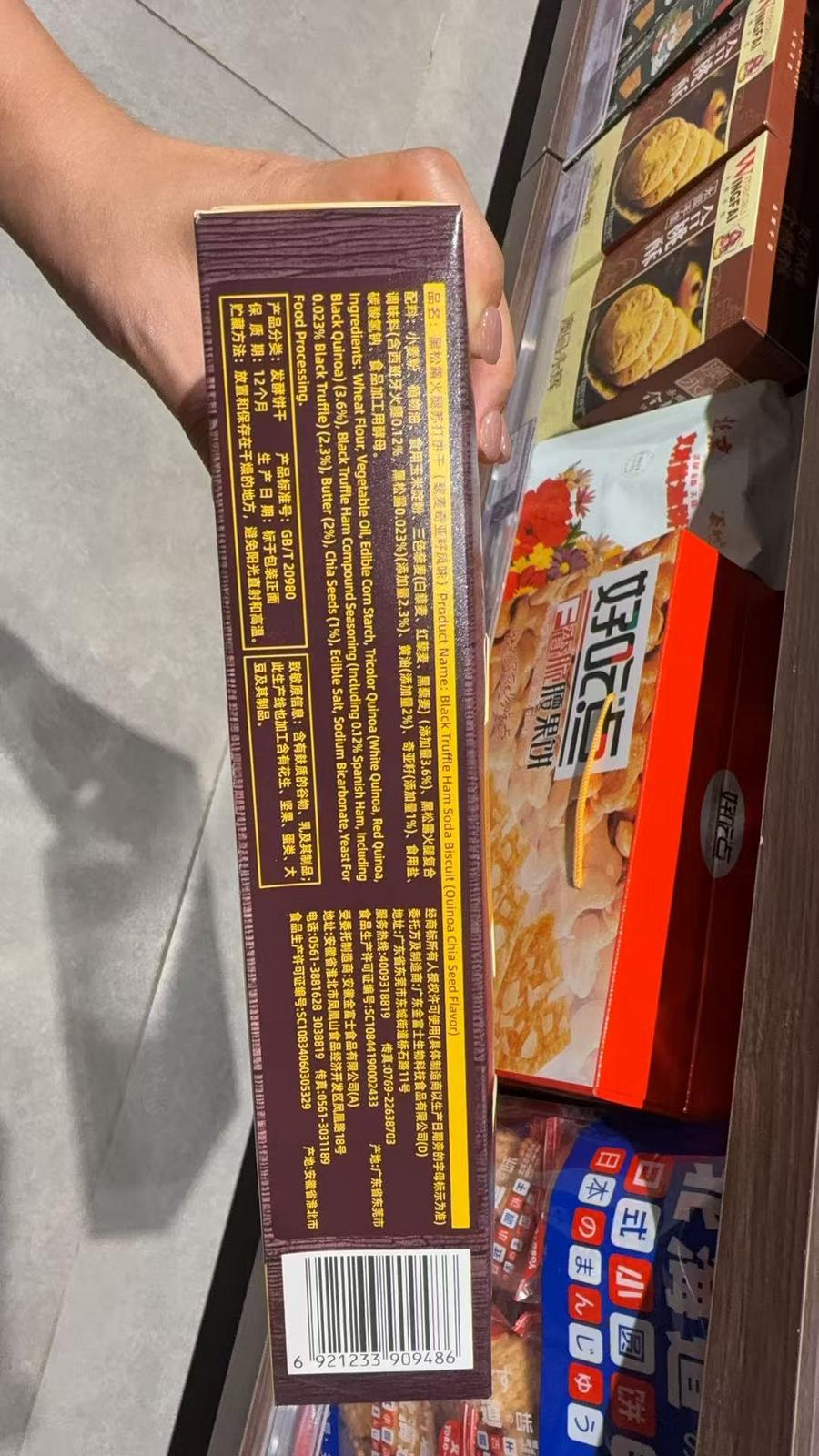

谈及采购品类,王女士介绍,商超食品采购会关注两类菌子副产品:一类是经过市场验证的“爆款”,比如去年从山姆超市爆火的黑松露火腿饼干;另一类是今年在社交平台走红的新品,如菌子风味饮料等。“但我们单店只选了菌子类酱油和黑松露饼干,其他网红产品暂时没进。”

对于采购标准,王女士透露,单店采购会参考盒马、永辉等连锁大店的选品方向,同时综合评估品牌影响力、是否有负面舆论、是否符合当下消费热点等因素。“毕竟我们受众层次多,既要满足家庭消费者的日常需求,也要考虑年轻群体的猎奇心理,但前提是产品安全、口碑稳定。”

从销售数据来看,菌子副产品的市场表现呈现明显分化。王女士告诉记者,菌子类酱油是店里的“长青款”,“普通家庭很认这个,菌子的鲜味能让家常菜‘鲜上加鲜’,回购率很高”,不过她也遗憾地提到,目前在售的菌子酱油品牌并非云南本地品牌。

与之形成对比的是,部分网红菌子产品面临“叫好不叫座”的困境。“像见手青啤酒这类产品,刚开始靠新奇概念吸引消费者,但后续问题就暴露出来了。”王女士坦言,新兴品牌的品质不稳定,口味和质量比不上大厂产品,导致消费者几乎没有回购率;更关键的是,这类产品还存在“监管盲区”,“加没加见手青原液、加了多少,很难验证,甚至可能存在虚假宣传,食品安全合规性也让人担心”。

此外,地域差异也影响着菌子副产品的销量。王女士表示,云南本地消费者对菌子的接受度虽高,但对“菌子+饼干”这类组合并不感冒,“同样是菌子饼干,在本地卖得很一般,甚至会滞销”;而在外省市场,云南菌子产品反而更受欢迎,“去年上海爆火的云贵川 bistro,就很青睐云南菌子食材,我们从原料厂商那里了解到,云南菌子原材料直接卖到外省,价格更高,毛利率也更可观”。她还提到,云南官渡区工厂生产的高端菌子类调料、副食,在外省市场的销售表现十分亮眼。

业内提醒:消费者需理性尝鲜,关注配料与合规性

随着菌子副产品的品类不断丰富,王女士提醒,消费者在尝试新奇产品时,应理性看待“菌子概念”,重点关注产品配料表中菌子成分的含量、生产厂家的资质以及是否有明确的食品安全认证;对于价格过高、宣传夸张的网红产品,需谨慎选择,避免为“噱头”买单。而对于商家而言,在挖掘菌子跨界潜力的同时,也需注重产品品质与合规性,才能实现从“短期爆火”到“长期畅销”的转变。

今天的“开屏热搜放大镜”之旅

告一段落

明天同一时间

开屏热搜放大镜

继续和你一起探索更多

昆滇精彩!

统筹 何晓宇

开屏新闻记者 孙嘉辰 摄影报道 邓莎莎 视频剪辑

部分图片来源于受访者

一审 何晓宇

责任编辑 吕世成 严云

责任校对 刘自学

主编 林舒佳

终审 编委 刘超